これからの暑い時期、シュワっと爽やかな日本酒が飲みたくなる人も多いのではないでしょうか。

昭和に入って開発が進んだスパークリング日本酒は、今日ではすっかり身近なものになり、酒販店には製造者が工夫を凝らしたさまざまな製品が並んでいます。

今回の酒蔵だよりでは、京都府 松井酒造蔵元である十五代目 松井治右衛門さんが、蔵のベストセラーとなっている「露花(ろか)スパークリング」の誕生秘話を綴ってくれました。

乾杯のお酒造り

私たちが住む京都市は「京都市清酒の普及の促進に関する条例」、通称「日本酒で乾杯条例」が日本で初めて制定された自治体です。これは、清酒の普及を通した日本文化への理解の促進に寄与することを目的とするもので、以降、このような取り組みは全国で広まっているようです。

それまでシャンパンなどが使われていた会合でも、乾杯に日本酒を使っていただく機会が増え喜んでいたのですが、炭酸を含んだものの方が乾杯のお酒として使いやすいという声もあり、当社でもスパークリング清酒の開発に取り組むことになりました。

炭酸ガスを含む清酒には大きく分けて2パターンの製造方法があります。一つは瓶内等で二次発酵を進めるもの。これはシャンパンで使用される製造方法で、瓶内二次発酵といいます。もう一つは炭酸ガスを充てんする方法です。

スパークリング日本酒についてより詳しい記事はこちら

スパークリング日本酒とは?- 作り方や歴史をわかりやすく解説

最も大切にしたのは「味わい」

私たちは当初、瓶内二次発酵清酒の製造にチャレンジしようと開発を進めていました。しかし、繰り返し試作を重ねても理想的な味わいには届かず、時間だけが過ぎていきました。

他の商品では、にごりの生酒も瓶内で発酵が進みますが、スポットでの出荷で数量が限られています。通年で瓶内二次発酵のスパークリング日本酒を生産する場合、十分な生産量を確保するには専用の設備が必要になります。物足りない味わいで製品化を決めるわけにはいかず計画は暗礁に乗り上げてしまいました。

私たちが理想とする味わいは麹由来の甘さと調和のとれた酸味があり、しっかりとガスを感じられること、そして日本酒として発酵のニュアンスが残ることでした。製造における最大の目標は味わいの良いものを作ることに尽きます。そこで、「製造の方法は手段である」と、考え方をリセットすることにしました。美味しさを追求するため、炭酸ガスを充てんする方法へと切り替えたのです。

発酵序盤、麹が米を溶かして甘さが出たタイミングでもろみを搾り、低温で少し熟成を進めてからガスを充てんします。ガスの充てんには相当な時間をかけます。急いでしまうと粗いガスになってしまうため、数日かけてガスの充てんをおこない、きめの細かいガスを感じられるようにしました。そうして生まれたのが「神蔵 露花スパークリング」です。さまざまな製品を取り寄せて官能評価を重ねましたが、社内ではどれよりも良い評価を得ることができました。

酒粕から生まれたもう一つのお酒

これまでも発酵の序盤でお酒を搾ることは考えていたのですが、その場合、酒粕の使い道がなくなってしまい断念していました。米がまだ溶け切っていないこと、甘さが残ることなど、酒粕としての通常の使い道が見つけられなかったからです。

昨年、サケストリート主催のKAS FES(酒粕フェス)で露花スパークリングの酒粕をお客様から評価してもらい新しい展開に繋がることになるのですが、それまではこうした酒粕の利用法について難しさを感じていました。

KAS FESについてより詳しい記事はこちら

全国15蔵から26種の酒粕が集結!「KAS FES〜酒粕フェス〜」イベントレポート

コロナ禍で当社はスピリッツの蒸溜免許を取得することができました。その中でジンの製造を開始したのですが、ジンで使用するアルコールにこの酒粕を使うことができることがわかりました。まだ発酵する余力を十分に残しているこの粕を再発酵させ、ジンの原料として活用していくのです。コロナ禍で様々な変化が起きましたが、露花スパークリングだけでなく「京都ジン 輪廻」の誕生もコロナ禍に起因しています。

日本の美しさを込めて

露花スパークリングという名前の由来についても触れておきたいと思います。私たちが酒造りをしているのは京都市左京区吉田という地域です。蔵の近くには鴨川が流れています。かつて鴨長明が「方丈記」の中で無常観を込めて鴨川を見つめています。

ゆく河の流れは絶えずして しかも もとの水にあらず よどみに浮かぶうたかたは かつ消え かつ結びて 久しくとどまりたるためしなし 世の中にある人と栖(すみか)と またかくのごとし

国語の時間に習ったとても美しい日本語の文章で馴染みのある方も多いと思います。日本三大随筆の一つとされているそうですが、生きづらい世の中をどう生きるかを考える哲学書として現代でも愛されている名文です。先に目を移します。

その主(あるじ)と栖(すみか)と 無常を争ふさま いはば朝顔の露にことならず 或は露落ちて 花残れり 残るといへども 朝日に枯れぬ 或は花しぼみて 露なほ消えず 消えずといへども 夕べを待つ事なし

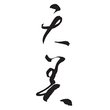

移りゆくものの儚さはグラスに浮かぶ泡に重なります。当初、「泡(うたかた)スパークリング」という名前にしようと思っていたのですが、すでに他社が商標を取得していたので「露花スパークリング」という名前にしました。ボトルデザインは露に濡れる朝顔をイメージしています。

「露花スパークリング」はおかげさまでご好評をいただいており、松井酒造のベストセラーの一つに加わっています。この1年だけでもミラノ酒チャレンジではダブルゴールド賞を、ワイングラスで美味しい日本酒アワードで金賞を、TOKYO酒チャレンジでは銅賞とベストデザイン賞を、そしてスペインでのCINVEでは最高金賞をいただくことができました。

きっといずれは設備を整えて瓶内二次発酵清酒にも挑戦することになると思いますが、その時にはこの「露花スパークリング」が乗り越えるべき壁となるので、しっかりと取り組みたいと思います。

皆様も、今夜は日本酒で乾杯してみませんか?

【酒蔵だより:松井酒造】

- 2023年8月:「中学生の職業体験を受け入れて」

- 2023年10月:「京都から世界へ。観光都市の酒蔵として思うこと」

- 2023年11月:「ゲームやアニメと日本酒のコラボ可能性」

- 2024年1月:「ジン&ラム参入で、日本酒とシナジーを生み出す」

- 2024年3月:「『これからの1000年を紡ぐ企業』として、酒造りの伝統と未来を考える

- 2024年8月:「年30回参加!日本酒イベントの醍醐味とは」

- 2024年11月:「海外出張でみえた日本酒の現在」

- 2025年1月:「「神蔵」のデザインに込めた想いと工夫」

- 2025年4月:「無形文化財登録後に見えた意識の変化」

- 2025年7月:「理想を追求して生まれた美しいスパークリング清酒」